En 1962, Ferhat Abbas déclarait : « Quand un Algérien se disait Arabe, les juristes français lui répondaient : non, tu es Français. Quand il réclamait les droits des Français, les mêmes juristes lui répondaient : non, tu es Arabe ! ». Etude du droit de vote des Algériens durant la colonisation et la guerre. Par Fatna et Farah.

Le second tour de l’élection présidentielle française approche à grands pas. Naturellement, et comme il est de coutume, les Français sont invités à faire valoir leur droit fondamental, tellement fondamental, qu’on l’apparente souvent à un devoir citoyen : le droit de vote. Source de fierté pour certains, pris pour acquis pour d’autres, et même parfois source de contrariété ou de négligence, peu importe, la question du droit de vote ne se pose plus. Le vote apparaît pour chaque Français comme un droit inébranlable qui découle de la nationalité française, acquise dès la naissance ou via naturalisation. Cependant, ce lien entre nationalité et droit de vote n’a pas toujours été évident. Notamment dans les colonies françaises et plus spécifiquement en Algérie, où l’étude des lois et textes juridiques spécifiques aux “indigènes” démontre le refus de l’Etat français d’accorder aux Algériens les mêmes droits civils que les Français. Essayons de retracer les contours de cette acquisition du droit de vote.

Les débuts de la colonisation : l’assujettissement des indigènes

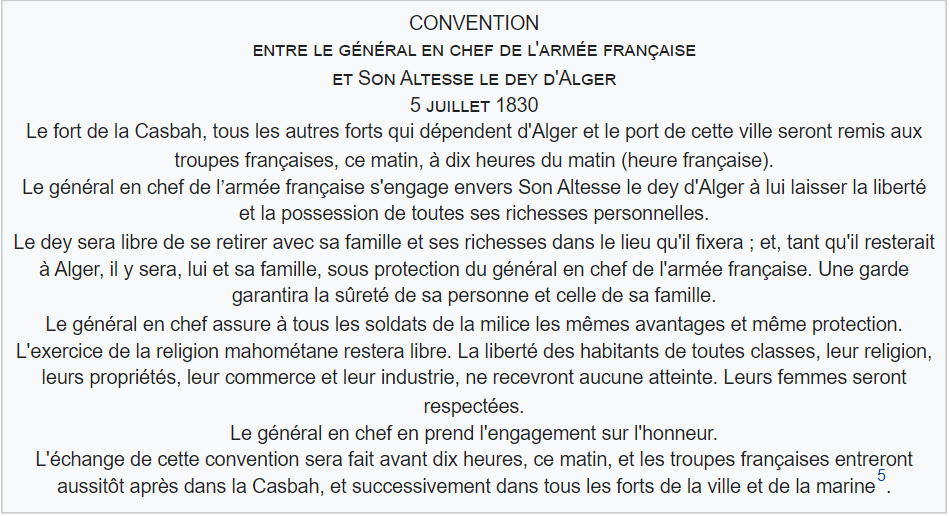

Avant l’arrivée des français en 1830, l’Algérie était une province autonome de l’Empire ottoman. Les Algériens étaient sujets à leurs propres normes souvent coutumières et religieuses, qu’ils soient Musulmans ou Juifs. Ils disposaient d’un « statut juridique personnel spécifique, d’origine religieuse [1]» dont le respect était garanti par la France après la conquête. Concrètement, cela permettait aux Algériens musulmans de se baser sur le droit musulman et les préceptes coraniques, et aux Algériens juifs de se référer au droit mosaïque pour régir leur communauté. En effet, à l’occasion de la signature de l’acte de capitulation du 5 juillet 1830, la France s’est engagée « à ne pas porter atteinte à la liberté des habitants de toutes classes et à leur religion [2]»

Convention franco-algérienne de 1830 aussi appelée Acte de Capitulation du 5 juillet 1830

Néanmoins Patrick Weil, politologue français et spécialiste du droit des immigrés, alerte sur cet octroi de libertés, qui n’apparaît bienveillant qu’en façade. Il écrit : « Un tel statut pouvait paraître l’octroi par le vainqueur d’un privilège au vaincu : le droit de s’auto-administrer. Très vite il apparaît qu’il ne s’agit que de laisser les musulmans sous l’application des lois personnelles et successorales dépendant des perceptions du Coran. Dans tous les autres domaines, ils se voient soumis à un statut juridique d’infériorité ». Effectivement, quelques années plus tard, le 22 juillet 1834, est promulguée une ordonnance d’annexion mettant un terme au statut juridique personnel des indigènes. Le droit français a maintenant l’exclusivité en Algérie, les autochtones sont entièrement rattachés à la France et le lien de sujétion à l’Empire ottoman est alors rompu. Au sujet de l’ordonnance, Patrick Weil commente : « Les indigènes musulmans ou juifs sont français. Mais ils ne jouissent ni des droits civils, ni des droits politiques : ils ont une nationalité de sujet, par défaut en quelque sorte, fondée non pas sur l’attribution de droits mais sur le fait que « placés sous la souveraineté directe et immédiate de la France, ils sont dans l’impossibilité de pouvoir en aucun cas revendiquer le bénéfice ou l’appui d’une autre nationalité : d’où il suit nécessairement que la qualité de Français pouvait seule désormais être la base et la règle de leur condition civile et sociale ». En 1848, la Constitution française, dans son article 109, affirme que : « l’Algérie est une terre française (…) le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières jusqu’à ce qu’une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution »[3]. Ce court article affiche la volonté du législateur d’assujettir les indigènes à des règles spécifiques et non universelles, ce qui les détache, de facto, des Français de métropole.

Le sénatus-consulte de 1865 : l’octroi d’une nationalité dépourvue de citoyenneté pour les indigènes

Le 14 juillet 1865, le sénatus-consulte sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie instaure un premier statut aux Algériens et aux étrangers vivant en Algérie. Dès lors, tous les Algériens, qu’ils soient juifs ou musulmans, et tous les étrangers vivant en Algérie, sont considérés comme des sujets français toutefois privés de certains droits civils et politiques. Une forme de “nationalité dénaturée” pour Patrick Weil, ou encore de “nationalité sans citoyenneté” pour Hervé Andrès, docteur en sciences juridiques et politiques français [4].

Le sénatus-consulte admet cette nationalité partielle en expliquant qu’il est possible d’envisager une pleine nationalité en suivant une procédure spécifique mais aussi en échange d’une renonciation par les indigènes de leur statut « personnel » précédent. Il s’agit, par exemple, de renoncer à la vie sous un régime islamique ou judaïque car ce statut serait incompatible avec certaines lois et mœurs françaises en matière de mariage ou de divorce par exemple. L’accès à la pleine nationalité est strictement individuel et ouvert uniquement aux indigènes ayant 21 ans et plus. La procédure est toutefois laborieuse, les indigènes se voient confrontés à plusieurs étapes administratives pour obtenir la pleine nationalité, semblable à la naturalisation des étrangers. Du côté de l’administration, l’attribution de cette nationalité française est perçue comme une faveur de l’Etat français et n’est donc pas garantie. Le sujet algérien qui souhaite voir cette procédure aboutir doit rendre un dossier avec une déclaration faite auprès du maire de sa commune affirmant sa volonté de se soumettre aux lois françaises et d’abandonner son statut personnel, un acte ou preuve d’état civil et un casier judiciaire, ainsi que des pièces complémentaires telles qu’un certificat de bonnes mœurs complété par une enquête effectuée sur le demandeur et sa famille. Ce sont ensuite les institutions françaises (préfecture, le gouvernement général, le ministère de la Justice…) qui se prononcent sur l’accord ou le rejet de la naturalisation. Durant toute la période coloniale ce sont seulement entre 5000 et 10 000 naturalisations de sujets algériens qui ont été prononcées. Cependant ce chiffre, très insignifiant, est à nuancer en raison d’abord des nombreux obstacles à l’acquisition de la pleine nationalité et plus particulièrement car il semblerait que les Algériens eux-mêmes n’aient pas recherché massivement à se faire naturaliser.

Les Algériens, sujets français vivant sur le territoire français, disposent ainsi d’un statut inférieur, encore plus même que celui des étrangers. Car ces derniers, s’ils sont naturalisés, transmettent automatiquement la pleine nationalité à leurs descendants. Par opposition, les descendants des sujets algériens ayant un statut personnel spécifique devront, eux, toujours passer par la procédure de pleine nationalité. Les ouvrages contemporains désignent aujourd’hui ces normes discriminatoires comme des “monstres juridiques” [5].

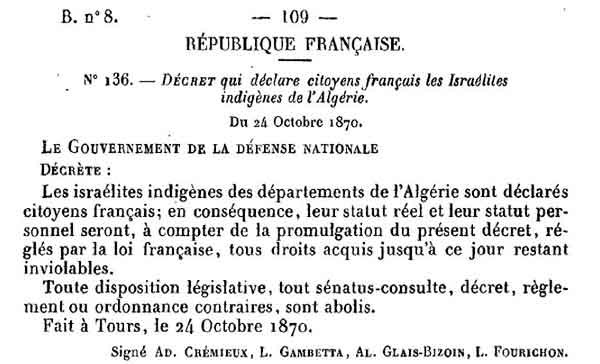

Le décret Crémieux de 1870 : la naturalisation des “Israélites indigènes”

Les indigènes juifs d’Algérie ont également été soumis aux discriminations liées à leur statut d’indigène. L’affaire Enos est une bonne illustration des difficultés auxquelles ils pouvaient être confrontés. L’affaire tire son nom d’Elie Enos, avocat né à Alger, juif, qui a fait la demande d’inscription au barreau d’Alger. Le 28 novembre 1861, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau d’Alger rejette sa demande au motif qu’il n’a pas la nationalité française. La profession d’avocat est ainsi réservée aux seuls Français, et l’indigène qui ne justifie pas de cette nationalité s’en voit privé.

Dans ce contexte discriminatoire, 10 000 Juifs signent une pétition demandant leur naturalisation collective, remise en mai 1865 à Napoléon III lors de sa visite en Algérie. C’est ensuite le 24 octobre 1870 que le décret Crémieux est adopté, attribuant d’office aux “Israélites indigènes” la nationalité française. Pour les autorités, cette assimilation collective est vue comme un moyen de fidéliser la population juive d’Algérie et aura logiquement pour effet direct l’augmentation de la population française : 35 000 personnes, nombre d’indigènes juifs vivant à l’époque en Algérie, étant désormais naturalisées.

Ces indigènes gagnent donc la pleine nationalité et les droits qui en découlent, dont le droit de vote, mais ils perdent en conséquence leur statut personnel. Une partie des Juifs d’Algérie, attachés à leurs normes religieuses, s’est opposée à cette privation. Le décret est également remis en question par certains colons, militaires et administrateurs qui y voient la menace d’une présence “étrangère”et “indigène” forte, pouvant prendre le dessus en se prévalant de nouveaux droits.

Des propositions d’abrogation se matérialisent dès 1871, et le décret est modifié avec notamment une restriction de son champ d’application. Désormais, seuls les Juifs pouvant prouver qu’ils sont nés en Algérie avant la colonisation ou qu’ils sont enfants de Juifs nés en Algérie avant 1830 peuvent se prévaloir du texte et ainsi s’inscrire sur les listes électorales, participer aux élections etc… Sont en conséquence exclus les indigènes juifs du Sahara, conquis plus tard que les autres. La montée progressive de l’antisémitisme en métropole et l’arrivée du régime de Vichy affaiblira fortement le décret, dont l’abrogation est prononcée le 7 octobre 1940. Les Juifs naturalisés perdent alors la citoyenneté française et retrouvent leur statut personnel.

Décret numéro 136, dit Décret Crémieux, attribuant la citoyenneté française aux “indigènes israélites”

1881-1946 : L’application du Code de l’indigénat, un régime discriminatoire et discrétionnaire

Mis en place le 28 juin 1881 en Algérie et étendu en 1887 à l’ensemble des colonies françaises, le Code de l’Indigénat soumettait les « indigènes » à des règles différentes que les citoyens français, les Algériens musulmans se voyant appliquer des peines spéciales. Par exemple, interdiction de quitter sa commune sans permis de voyage, de tenir des propos offensant envers un agent de l’autorité, obligation d’obéir aux ordres de corvées, de transport ou de réquisition d’animaux, règles vestimentaires à respecter. Le Code de l’indigénat représente l’établissement d’un régime discriminatoire et discrétionnaire. Cet ensemble de normes spécifiques aux populations indigènes va davantage creuser le fossé entre le statut des indigènes et celui des plein-Français. Ce mécanisme fait des indigènes des justiciables spécifiques, différents des autres. « Les actes visés par le code ne sont pas réprimés en raison de leur nature, mais en raison de la qualité de leur auteur : tout à fait licites en temps ordinaire, ils deviennent répréhensibles si leur auteur est un « Arabe », autre nom de l’indigène musulman [6] ». 27 infractions spéciales sont mises en évidence : retard de 8 jours pour déclarer une naissance/décès, réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage, actes irrespectueux envers les agents même en dehors de leurs fonctions etc…). Découlant de ces infractions, des sanctions sont aussi prévues allant du séquestre, à l’internement administratif, l’amende individuelle et même le travail forcé. Les indigènes ne peuvent faire appel de ces décisions. La moyenne des punitions entre 1898 et 1910 est de 20 000 punitions par an dont 600 000 jours de travail forcé. Sur le sujet des droits des Algériens, Ferhat Abbas, premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne, et ancien chef nationaliste algérien écrira : « Quand un Algérien se disait Arabe, les juristes français lui répondaient : non, tu es Français. Quand il réclamait les droits des Français, les mêmes juristes lui répondaient : non, tu es Arabe ! » [7].

1919-1962 : D’un droit de vote partiel des indigènes à l’auto-détermination des Algériens

Au sortir de la Première Guerre mondiale, la France est consciente d’avoir une “dette de sang” aux indigènes qui ont combattu pour son drapeau. Le législateur rédige alors en 1919 la loi Jonnart, qui octroie certains droits politiques aux indigènes et ouvre à près de 500 000 Algériens la possibilité d’occuper quelques emplois subalternes de la fonction publique. Le droit de vote est également étendu à 100 000 indigènes musulmans, soit 10,5% de la population totale des plus de 25 ans, mais ne concerne que les élections des conseils généraux et délégations financières. Le champ est plus large pour les élections des conseils municipaux (45% soit 425 000 personnes).

Cet octroi du droit de vote est néanmoins soumis à des conditions d’âge : avoir au moins 25 ans, avoir réalisé son service militaire (avoir servi soi-même ou être père d’un fils ayant servi), être propriétaire, maîtriser la langue française, être de carrière (travailler ou avoir travaillé dans la fonction publique, avoir été élu pour un mandat quelconque ou décoré) et enfin avoir un parent ou un époux indigène naturalisé français. Les conditions sont donc nombreuses et difficilement, si ce n’est rarement, atteignables. De même, les femmes sont implicitement exclues du champ d’application de cette loi. En effet, elles ne participent pas aux campagnes militaires et ne peuvent détenir un mandat électif. Une femme a aussi moins de chance d’être propriétaire qu’un homme.

En 1936, une distinction est opérée par le législateur entre les indigènes et “l’élite indigène” composée d’indigènes militaires, diplômés, élus etc. Pour cette catégorie, la loi Blum-Violette avait prévu l’octroi de la pleine nationalité française, et il leur était également permis de conserver leur statut personnel. L’élite indigène bénéficiait ainsi du droit de vote et de son statut personnel. Mais cette loi a été un échec du fait du très faible nombre de personnes concernées, à peu près 24 000, et d’une forte opposition des institutions et des colons français.

L’ordonnance du 7 mars 1944 opère un tournant juridique en mettant un terme au Code de l’indigénat. En principe, les Algériens sont désormais soumis aux mêmes lois et institutions juridiques que les Français. Un nouveau collège électoral est créé pour les élections municipales et générales, il regroupe les indigènes « non-citoyens » de plus de 21 ans. L’élite indigène est aussi élargie (aux personnes décorées par exemple), ce qui augmente le nombre de membres du premier collège électoral. Par ailleurs, la loi Lamine Guèye du 7 mai 1946 vient reconnaître la citoyenneté française à « tous les ressortissants des territoires d’outre-mer (Algérie comprise) [8]». Tous les Algériens de plus de 21 ans peuvent profiter du droit de vote : « Tous les ressortissants des territoires d’outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d’outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens ». [9]

Le 20 septembre 1947, un nouveau statut est introduit dans le but, en principe, d’instaurer l’égalité politique et civique et l’égal accès aux fonctions publiques pour les Algériens et la création d’une Assemblée algérienne. Néanmoins, celle-ci est dotée de deux collèges : 60 délégués pour le million d’habitants d’origine européenne, 60 autres pour les 9 millions de musulmans. Plus encore, tandis que le premier collège est choisi au suffrage universel, les deux tiers du second sont désignés directement par l’administration coloniale. On ne parle plus d’indigènes mais de « Français musulmans » même s’ils sont régis par un « statut local » à l’inverse du statut civil pour les « Français ». Le critère de séparation de ces deux catégories est désormais géographique. Concernant les femmes algériennes, celles-ci n’ont pas de droit de vote ni de droits politiques, même si les femmes françaises peuvent en profiter depuis 1944.

1954, la guerre éclate. La France adopte une série d’ordonnances pour apaiser les tensions. Les ordonnances du 15 novembre 1958 mettent un terme au système du double collège, il n’existe dorénavant qu’une seule catégorie de Français grâce à la fusion des populations. Des efforts sont aussi effectués en matière de représentation politique, des députés algériens peuvent maintenant être candidats aux élections législatives, le nombre est calculé en fonction des 18 circonscriptions algériennes.

Tableau représentant la répartition des députés à élire pour les circonscriptions d’Algérie

Avec l’indépendance, vient l’heure de faire les comptes. Les Algériens naturalisés ne regroupent qu’entre 5 000 et 10 000 personnes (chiffres approximatifs), et ce, pendant toute la période de colonisation jusqu’à l’indépendance [11]. Pour les autres, la possibilité de rester Français existe « à condition de souscrire en France (c’est-à-dire en métropole ou dans les départements d’outre-mer), avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité régulièrement enregistrée par le ministre chargé des Naturalisations [12]».

L’étude du statut des indigènes d’Algérie et des droits qui en découlent n’est pas évidente. Y a-t-il vraiment eu un réel droit de vote pour les Algériens pendant la colonisation ? Oui et non. Oui, ce droit a été octroyé de manière universelle vers la fin de l’occupation, entre 1946 et 1947, 16 ans avant l’indépendance. Mais qu’en est-il des 116 autres années sous domination française ? Les lois de 1946 et 1947 elles-mêmes, ont-elles une vocation universelle ? Il apparait évident que non. Les femmes algériennes sont exclues, les voix des indigènes ne valent pas celles des autres Français. En ce qui concerne les années précédentes, les indigènes, dans leur ensemble, ont systématiquement été exclus du suffrage. Entre manipulation des textes juridiques, instauration de statuts spécifiques et inférieurs, de procédures complexes, d’une administration réticente, l’exclusion de certains et l’accord de privilèges à d’autres, l’Etat français a bien mis en évidence le constat émis par Ferhat Abbas au début de cet article. Concernant les chercheurs français, Patrick Weil énonce : “Jamais ailleurs qu’en Algérie, le régime républicain n’avait poussé aussi loin la confusion entre les mots du droit et les choses du vécu et vidé de leur contenu les termes mêmes de nationalité et d’égalité” [14]. Benjamin Stora écrit également en ce sens que : “Les Algériens Musulmans, les plus nombreux et majoritaires, sont dans cette Algérie francaise, de faux citoyens d’une République assimilationniste. Pendant longtemps, ils ne peuvent accéder à la pleine citoyenneté qu’en abandonnant leur « statut personnel » de musulman. Une série de décrets, de lois, de mesures, relevant d’un droit parallèle, les place en porte à faux vis-à-vis de la République pourtant décrite comme « une et indivisible ». Les ordonnances de 1944, le statut de 1947 concernant l’Algerie instituent enfin le droit de vote. Mais dans le cadre d’un « double collège » : une voix d’Européen vaut huit voix d’Algériens”. [15]

Par Fatna et Farah

[1] Blévis Laure, « En marge du décret Crémieux. Les Juifs naturalisés français en Algérie (1865 – 1919) », Archives Juives, 2012/2 (Vol. 45), p. 47-67. DOI : 10.3917/aj.452.0047.

[2] Weil Patrick, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », Histoire de la justice, 2005/1 (N° 16), p. 93-109.

[4] ANDRES Hervé, Droit de vote : de l’exclusion des indigènes colonisés à celle des immigrés

[5] Jean Mélia, Le triste sort des musulmans indigènes d’Algérie, Paris, Mercure de France, 1935, p. 33-34.

[6] Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat — Anatomie d’un monstre juridique : Le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Paris, La Découverte, 2010, 197 p.

[7] Ferhat Abbas, Guerre et révolution, La Nuit coloniale, 1962

[8] Laura Blévis, “Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d’une catégorisation”, Droit et société, vol. 2 no 48, 2001, p. 557-581

[9] Mohamed Sahia Cherchari, « Indigènes et citoyens ou l’impossible universalisation du suffrage », Revue française de droit constitutionnel, vol. 4, no 60, 2004, p. 741-770

[10] Article 80, Constitution de 1946

[11] Bernard Droz, “L’élection législative du 30 novembre 1958 en Algérie”, Outres-Mer, Revue d’Histoire, 2008

[12] Blévis Laure, “La citoyenneté française au miroir de la colonisation: étude des demandes de naturalisation des “sujets français” en Algérie coloniale, Belin, “Genèses”, 2003/4 no53, pages 25 à 47

[13] Patrick Weil, ibid.

[14] Weil Patrick, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », Histoire de la justice, 2005/1 (N° 16), p. 93-109.

[15] Benjamin Stora, La gangrène et l’oubli, la mémoire de la guerre d’Algérie, Editions La Découverte, p. 21