Octobre 1961. Crime d’Etat.

Grâce aux travaux des historiens, chercheurs et militants, nul ne devrait désormais pouvoir ignorer les réalités du massacre du 17 octobre 1961. Mais la suite est encore moins connue. Il faut dire que l’Etat français a longuement oeuvré à camoufler ce crime. Puant de sang, le maquillage n’aurait pas suffi. Il a alors fallu le désinfecter – littéralement, à défaut de le purger.

Sous des notes de jazz, l’étouffement d’un crime d’Etat.

7 octobre 1961. Massacres dans la capitale.

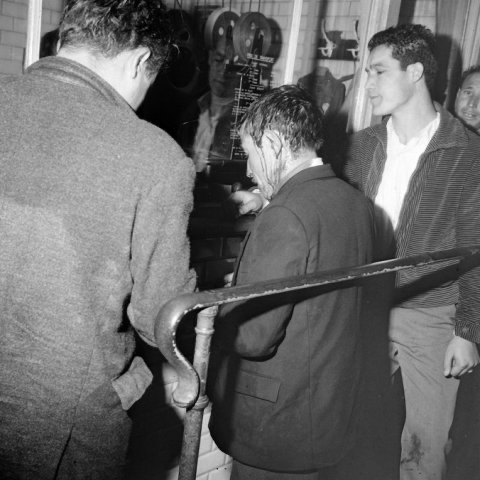

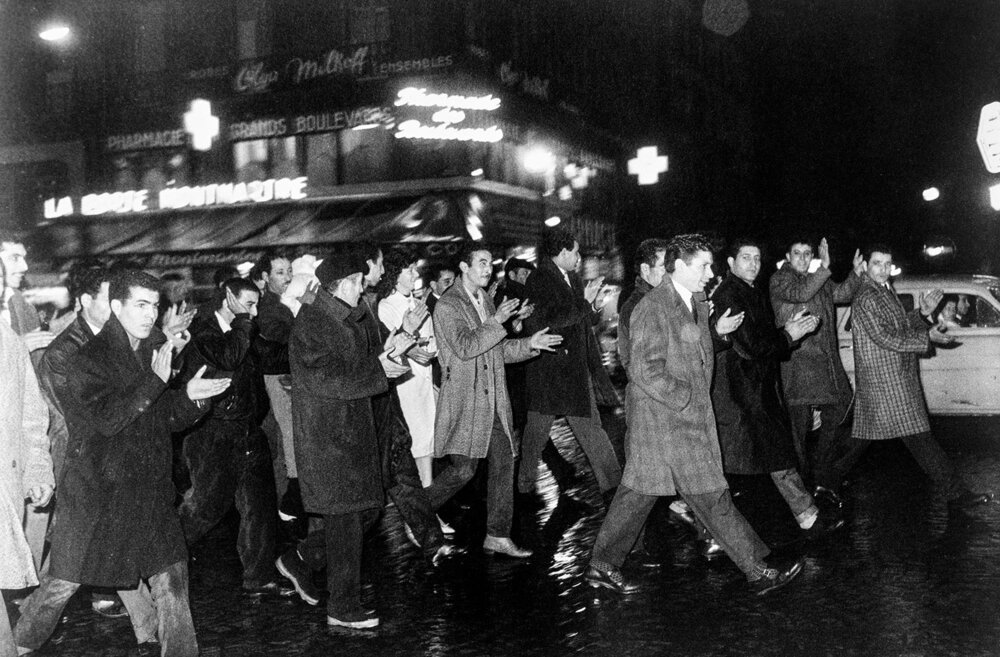

A la suite de la mise en place d’un couvre-feu discriminatoire, environ 30 000 Algériens répondent à l’appel du FLN et défilent dans Paris. Ils protestent contre cette mesure réservée aux seuls « Français musulmans d’Algérie » et réclament l’égalité.

Ils ont pour mot d’ordre des consignes strictes. La manifestation doit être pacifique : aucun recours à la violence ou aux armes. Il faut être habillé soigneusement, refléter la dignité de la mobilisation. Enfin, marcher calmement, respecter l’ordre, éviter toute provocation.

Mais la répression de la police est immédiate et sanglante : les manifestants sont battus avec des matraques, nombreux sont ceux qui n’échappent pas à ses tirs meurtriers, et des corps seront retrouvés dans la Seine, noyés. Ce soir-là, la capitale est quadrillée et les interpellations de masse mènent à plus de onze mille arrestations.

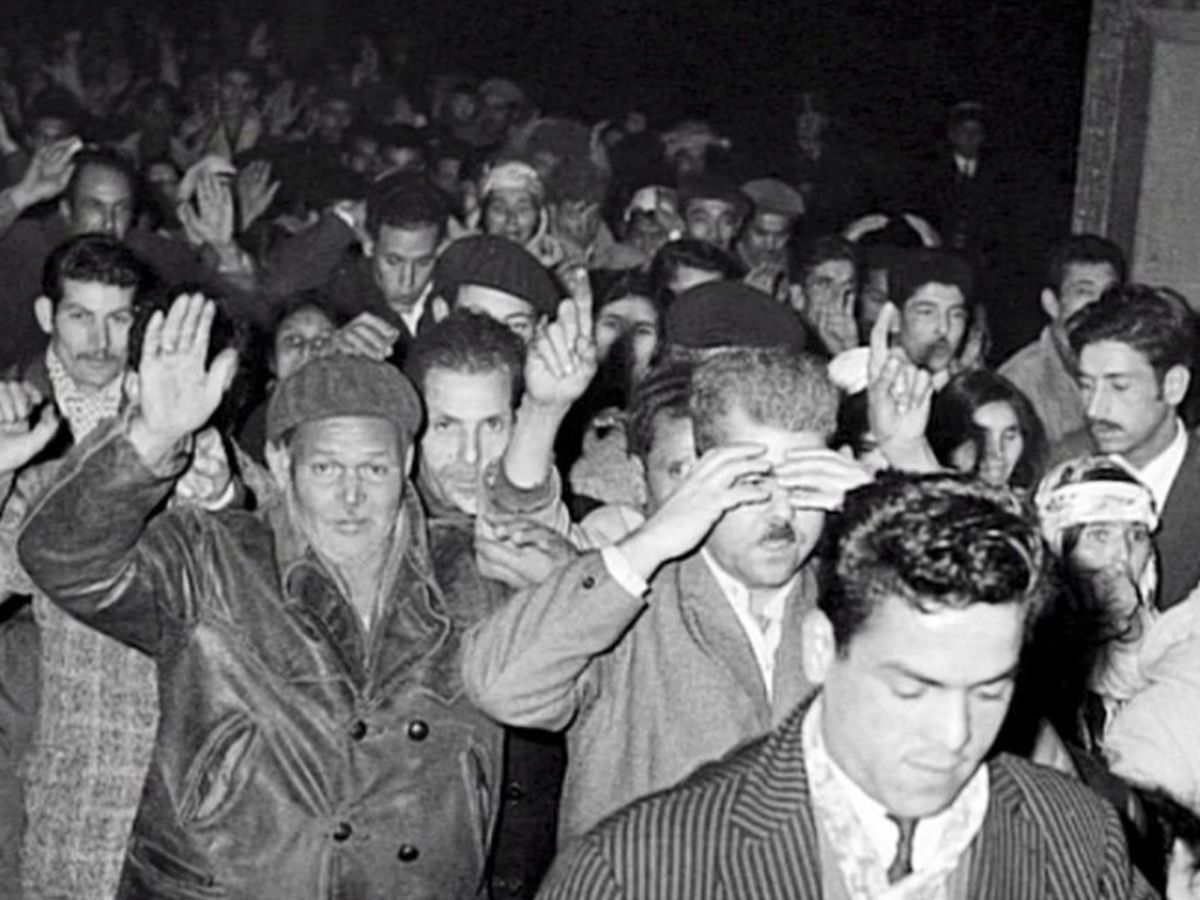

Pour la police de Maurice Papon, il faut alors trouver où interner ces “rebelles” qui pullulent en masse. Durant les jours qui suivent le 17 octobre, les commissariats, stades et gymnases parisiens deviennent des centres d’internement.

Le Palais des Sports, neuf, vaste et pratique, est réquisitionné. Les manifestants y sont parqués.

Amèrement, cette salle construite en 1960 pour remplacer le Vélodrome d’Hiver, vétuste et chargée d’un lourd passé, se retrouve quelques années plus tard à enfermer de nouveaux hommes raflés : 8000 Algériens.

Ils y seront entassés dans des conditions insalubres, battus, humiliés, parfois torturés.

Le Dôme de Paris – Palais des sports, Keystone-France

20 octobre 1961. Paris est au jazz.

Le concert est prévu de longue date : Ray Charles doit se produire au Palais des Sports. Pas question de bousculer l’agenda, il faut alors se débarrasser des petites salissures de la veille. On fait appel au service de désinfection.

L’opération est cynique, faire disparaitre les traces, effacer la rafle, camoufler le crime.

Dans la presse, le décalage est glaçant.

“On espère que le problème pourra être résolu à temps afin que se déroule normalement le récital du chanteur noir américain prévu à partir de ce soir”.

« Ray Charles pourra chanter ce soir. Après le passage du service de désinfection, le Palais des sports a retrouvé son aspect habituel »

Ray Charles, concert au Palais des sports de Paris, en octobre 1961. Jean-Pierre Leloir

Le lendemain, plutôt que raconter les murs froids d’une salle devenue lieu d’internement, les tabassages devenus la règle, les conditions d’hygiène déplorables ou les corps disparus, les journaux célèbrent le triomphe du jazz et les ovations du public.

On ne dit pas ce qui s’est joué dans les coulisses. Les humiliations ont été aseptisées, le bain de sang a été nettoyé, les effluves ont été désodorisées.

Sans transition, la violence d’Etat a laissé place à la lumière et au son. C’est le crime presque parfait.

Pour les familles, les jours suivants sont faits d’attente et de silence. Dans les foyers ouvriers, les femmes, les mères et les soeurs cherchent des nouvelles, tournent autour des commissariats, des morgues, des hôpitaux. Elles retrouvent parfois leurs hommes vivants mais couverts d’ecchymoses. Des corps remontent lentement à la surface de la Seine. Méconnaissables. D’autres ne seront jamais retrouvés. L’administration garde le silence et la presse détourne le regard. Les rapports officiels se limitent à faire mention de “quelques incidents isolés”.

Elie Kagan, « Femmes demandant des nouvelles ». Paris, 20 octobre 1961.

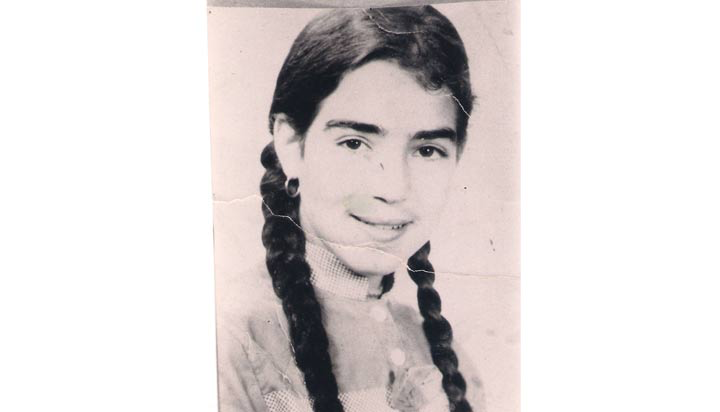

À Saint-Denis, le corps de Fatima Bedar, 15 ans, est repêché dans le canal le 31 octobre. Partie manifester pour la dignité, elle n’était jamais rentrée. Ses parents l’avaient cherchée 14 jours durant.

Pour d’autres familles, la recherche s’est étirée sur des semaines, mois, années. Et pour ceux dont les disparus n’ont jamais été retrouvés, le deuil est resté impossible, suspendu et figé dans l’absence.

Portrait de Fatima Bedar.

Sanglant aura été le prix à payer de la dignité. Mais sans les travaux des chercheurs, des historiens, et les récits des témoins, qui aurait pu le savoir ?

Quelques seaux de javel auraient pu, à eux seuls, avoir raison de la mémoire.